Engagierter Umweltschutz

Unsere Umwelt schützen und schonen – dazu stehen wir.

Energie und Emissionen

Fußabdruck reduzieren – Mehrwert schaffen.

In Zeiten wie diesen ist eine effiziente Energienutzung von höchster Priorität. Deshalb legt die AMAG Austria Metall AG auch einen Fokus auf erneuerbare Energiegewinnung und leistet hier mit einer der größten Aufdach-Photovoltaik-Anlagen Österreichs und einer weiteren Anlagenvergrößerung einen wertvollen Beitrag. Langfristig sollen fossile Energieträger gänzlich ersetzt werden – das stellt eine Herausforderung für Unternehmen dar. Die AMAG-Gruppe arbeitet hier bereits intensiv an Ideen und Ansätzen einer nachhaltigen Stromgewinnung und -versorgung sowohl für das Unternehmen als auch für die Region.

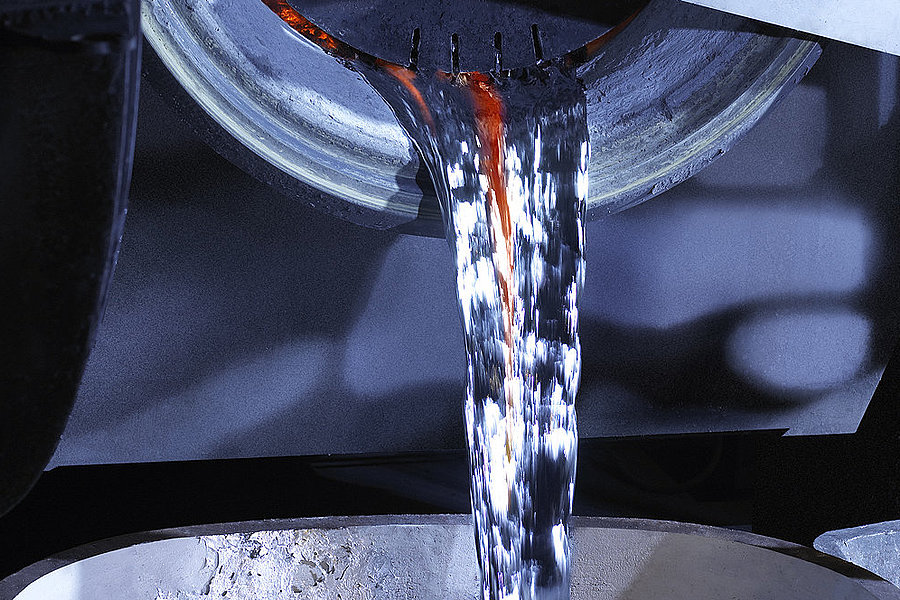

Wasser

Kreislauf Wasser.

Die Ressource Wasser wird von der AMAG Austria Metall AG nachhaltig und schonend ge- und verbraucht. Es wird insbesondere zur Kühlung beim Gießen von Walzbarren verwendet. Das Kühlwasser wird in den Kreislauf rückgeführt. Durch Verbesserungen der Kreislaufsysteme konnten der Wasserverbrauch und die spezifische Nutzwasserentnahme bei steigender Produktionskapazität über die Jahre hinweg konstant gehalten werden.

Abfall

Vermeidung VOR Verwertung VOR Entsorgung.

Die AMAG Austria Metall AG achtet auf eine umweltgerechte Abfallwirtschaft. Ein besonderes Augenmerk wird auf die gesetzeskonforme Entsorgung gefährlicher Abfälle (Altöl, Emulsionen, Werkstättenabfälle, Filterstaub usw.) gelegt. Als Hersteller von Sekundäraluminium am Standort Ranshofen gilt für Produktionsabfälle ausschließlich der Ansatz: Vermeidung VOR Verwertung VOR Entsorgung.

Biodiversität

Wir schützen Wiesen, Wald und Bienen.

Der Erhalt und die Förderung der Biodiversität sind wichtige Bestandteile des Nachhaltigkeitsbekenntnisses der AMAG-Gruppe. Das Grünflächenmanagement auf dem Betriebsgelände und die Bewirtschaftung des eigenen Waldes stehen hier im Vordergrund. Zudem steht die AMAG Austria Metall AG in einer Kooperation mit der Bienenzuchtgruppe Oberösterreich-Salzburg zur Züchtung gesunder Bienen im Naherholungsgebiet rund um den Standort Ranshofen. 2022 konnten im Rahmen eines Forschungsprojektes zu varroaresistenten Bienen Erfolge erzielt werden.

Dipl. -Ing. Dr, Marlis Zöhrer

Leitung Nachhaltigkeitsmanagement

Tel.: +43 7722 801 3548